こんにちは。元地方公務員のおさかなまるです。

公務員は給料が安定している反面、年功序列なので収入がなかなか増えないところがネックです。

最近では、業績評価や人事評価で「頑張った人の給料を上げますよ~」とか言われてますが、ほとんどの人が平均的な評価しか貰えないのであまり意味が無いんですよね…

あって無いようなものです。

しかも最近は物価や燃料費が上がってきているので、公務員でも十分な収入が貰えているとは言えなくなってきています。

そのため、中には「今より収入を増やしたい…」「もう少しお金に余裕があればいいな…」と思っている公務員の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんなとき、まず思い浮かぶのが副業を始めることです。

一昔前はハードルが高かった副業も、最近では当たり前になってきました。

しかし、公務員=副業禁止というイメージが強いのではないかと思います。

でも実は、公務員でもできる副業は意外とたくさんあるんです!

とは言っても、実際にどんな副業ができるのか分からないという方が多いはず…

そこで、この記事では、元公務員のわたしが公務員でも可能なおすすめの副業を5つ紹介します。

しかも、ここでご紹介する副業はどれも職場の許可が不要です。

いちいち許可を取るのは面倒ですもんね。

また、記事の中ではそれぞれの副業のメリット・デメリットや、副業をする際の注意点も詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

※なお、この記事での「公務員」とは地方公務員を指します。

許可不要な公務員の副業とは?

本題に入る前に、公務員の副業について整理しておきたいと思います。

なお、「早く副業の内容を教えて!」と言う方は、公務員におすすめの副業5選を難易度別に紹介!へジャンプしてください。

この記事のタイトルを見て、「そもそも公務員は副業禁止じゃないの?」と思った方は多いのではないでしょうか?

たしかにそのとおりで、国家公務員・地方公務員ともに副業は基本的に禁止されています。

ただし、一部例外的に認められているものもあります。

たとえば以下のようなものです。

- 講演

- 執筆活動

- 小規模な農業

これらは公務員でもできますが、任命権者=職場の許可を得なければ従事できません。

また、仮に許可を得たとしても、副業として十分に稼げるかと言われると、正直微妙なところです。

許可が必要なうえに稼げないんだったら、やる人はいないですよね…

では、公務員は副業を諦めるしかないのかと言えば、そんなことはありません!

実は、公務員でも許可なくできる副業があります。

それは「資産運用」です。

資産運用は、実際にあなた自身が労働するわけではないので、副業には該当しません。

したがって許可も不要となります。

現役の頃、わたしも含め資産運用をしている公務員は周りに結構いました。

資産運用は、言わば「お金に働いてもらう」ようなもの。

自分が仕事していない間も資産を増やすことができるので、とてもおすすめの副業です。

最初は難しいように感じるかもしれませんが、ここからは初心者の方でも資産運用に挑戦しやすいように、難易度別におすすめの方法を紹介していきます。

きっと、あなたにぴったりの副業が見つかりますよ!

公務員におすすめの副業5選を難易度別に紹介!

それでは、公務員の方におすすめの許可不要な副業=資産運用を5つを紹介します。

以下に、5つを表にまとめました。

ひとつひとつ見ていけば、きっと自分に合った副業に出会えるはずです!

| おすすめの副業 | 難易度 |

|---|---|

| NISA | ★☆☆☆☆ |

| 株式投資 | ★★☆☆☆ |

| 不動産投資 | ★★★☆☆ |

| FX | ★★★★☆ |

| 仮想通貨(暗号資産)取引 | ★★★★★ |

それでは、それぞれのメリットや注意点などを詳しく解説していきます。

①NISA【難易度★☆☆☆☆】

まず1つ目は「NISA(ニーサ)」です。

NISA(少額投資非課税制度)は、株式や投資信託などの資産運用を非課税や優遇税制で行える制度です。

NISAには以下のようなメリットがあります。

- 少額から始められる

- 長期的に資産形成できる

- 税金を節約できる

- 老後の備えになる

これらの利点があるNISAをうまく活用することで、資産を着実に増やすことができます。

では、もっと詳しく見ていきましょう。

NISA

NISAは株式や投資信託などの運用益や配当金などが非課税になるというのが最大の特徴です。

通常、運用益には約20%の税金がかかるので、これは非常に大きい優遇措置です。

2024年1月からNISA制度が大きく変更され、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2種類の枠組みが作られました。

以下の図は、両者を比較したものです。

以前は「つみたてNISA」という制度だったものが「つみたて投資枠」に変わり、年間の上限額も40万円から120万円に大幅アップ。

「一般NISA」は「成長投資枠」となり、年間上限額120万円だったのが240万円とこちらも大幅に増えました。

また、旧NISAでは「つみたてNISA」と「一般NISA」の併用は不可でしたが、2024年から始まった新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となりました。

とても使いやすい制度に生まれ変わりました!

このように大幅に改良された新NISA。

では、何から始めればよいかと言うと、まずは「つみたて投資枠」を活用するとよいでしょう。

理由としては以下の3点です。

- 安心して投資先を選べる

- 長期の資産形成に向いている

- コストが低い

まず1点目は、つみたて投資枠で対象となる投資先の銘柄は、国によって厳選された長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されているので、初心者でも安心して投資先を選ぶことができます。

2点目は、つみたて投資枠は永久に非課税ですので、毎月一定額を積み立てていくことで、複利効果(※)やドルコスト平均法(※)などのメリットを享受することができます。

運用で得た利息や運用利益を再び運用することで、さらに利息や運用利益が生まれる効果

常に一定額を定期的に購入する方法のこと。価格が低いときには購入量が多く、高いときには購入量が少なくなり、平均購入単価を抑えることが期待できる。

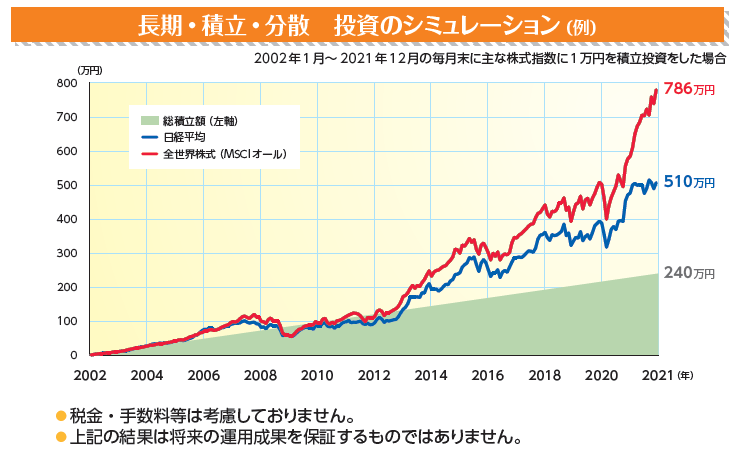

これについては、以下の例を見ていただくと分かりやすいかと思います。

このように、毎月1万円ずつ20年に渡って積み立て続けた場合、もとの240万円が倍以上の786万円まで膨らみます。

複利効果と、運用益が非課税なのが大きいですね…!

3点目は、つみたて投資枠の対象商品は販売手数料が無料(ノーロード)であることが条件となっているため、コストを抑えて長期的に利益を増やすことができます。

このように、新NISAの「つみたて投資枠」を活用することで、着実に資産を増やすことが可能です。

しかし一方で、NISAにもデメリットがあります。

それは、運用商品が投資商品であるため、元本割れのリスクがあるということです。

元本割れとは、相場の下落などにより、当初投じた投資金額を下回ってしまうことです。

投資をする以上、元本割れのリスクは常に伴います。

ただ、このリスクも長期・分散という投資の原則を貫けば、最小限に抑えることができます。

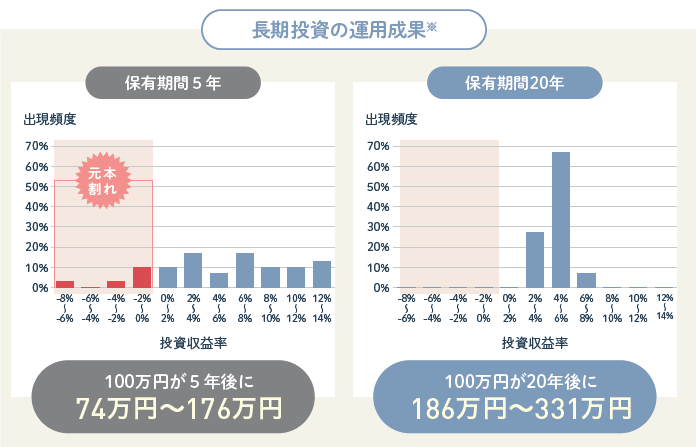

こちらの図をご覧ください。

保有期間が短いと元本割れのリスクが高まり、長く保有するほどリスクが低くなるということを示しています。

また、仮に投資せずに現金(円)のまま保有していても、インフレなどにより価値が下落する可能性もあるので、どのような選択にもリスクは付き物です。

そう考えると、リスクを抑えつつ、将来的に大きなリターンを得られる可能性のある新NISAの「つみたて投資枠」は非常に良い選択肢だと言えます。

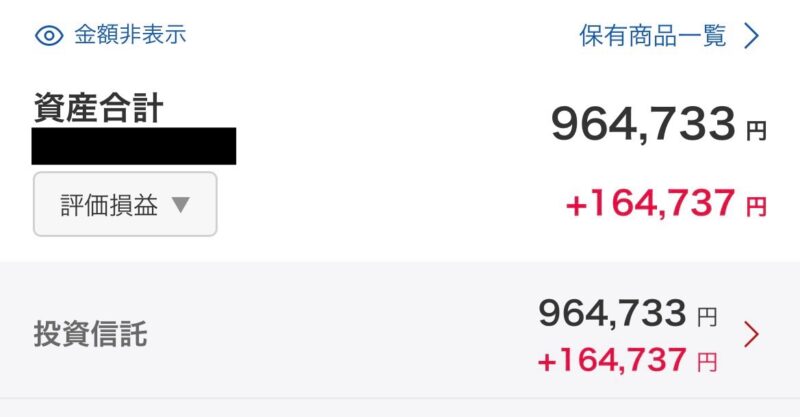

ちなみに、丸2年NISA(旧つみたてNISA)を続けた、わたしの運用成績がこちら。

嬉しいことに、+16万円と大幅に増えました…!

今後も毎月積み立てていけば上昇幅はどんどん大きくなっていくはず。

コツコツ頑張ります!

このように、NISAは国も推している制度ですし、始めるのにハードルも低いので初めての資産運用にもってこいだと思います。

なお、新たにNISAを始める場合は、まずは証券口座を開く必要があります。

証券口座を開設する際は、手数料が安く取扱商品が豊富なネット証券を利用するとよいでしょう。

普通の銀行で開設すると、選択肢が少なくて手数料が高い商品を勧められる可能性が高いので注意です!

数あるネット証券の中でもおすすめなのはSBI証券です。

SBI証券は、主要ネット証券の中でも手数料が最安水準。

人気銘柄であるS&P500シリーズなどが揃っており、取扱商品のラインナップがとても充実しています。

取引に応じて各種ポイントが貯まるのも嬉しいですね。

実際に利用している方の声がこちら。

やはり、取引がしやすいという意見が多かったです。

これから新たにNISA、iDeCoを始めるならSBI証券をおすすめします!

\ 新規口座開設者数No.1 /

②株式投資【難易度★★☆☆☆】

2つ目は「株式投資」です。

株式投資とは、企業の株式を購入して、その価格変動や配当金によって利益を得ることです。

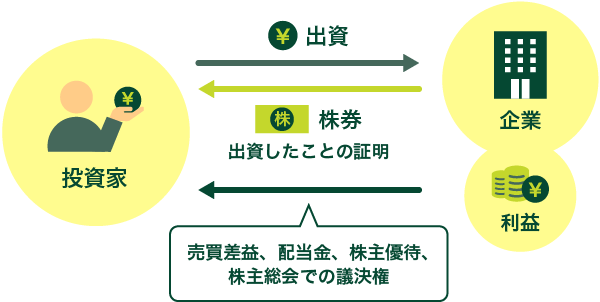

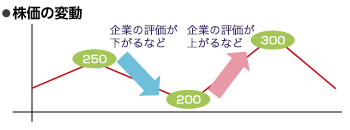

株式投資を分かりやすく図に表すと、以下のようになります。

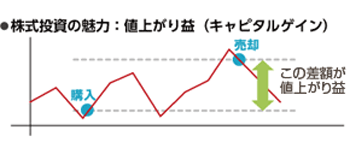

そもそも株式とは、株式会社が資金を出資してもらった人に対して発行する証券のことです。

図のように、企業が発行した株式を購入することで「株主」になります。

株式投資には、以下のようなメリットがあります。

- 初期投資がかからない

- 値上がり益や配当金で収入を得られる

- 株主優待を受けられる

まず1つ目のメリットは、初期投資がかからないということです。

株式投資を始めるには証券口座を開設する必要がありますが、口座を作るにあたって費用などはかかりません。

初期費用がかからないので、手軽に始められるのも良いところです。

2つ目は、値上がり益や配当金で収入を得られるということです。

下の図のように、株式投資では株価が上昇したときに売却すれば売却益を得ることができます。

また、企業が利益を出せば、その一部を株主に還元する「配当金」が入ることもあります。

出典:SMBC日興証券

配当金は定期的に受け取ることができるので、安定した収入源としても期待できます。

また、株式を長期的に保有することで資産価値を高めることも可能です。

3つ目は、株主優待を受けられるということです。

株主優待とは、企業が株主に対して提供する特典のことです。

たとえば飲食店を展開する企業であれば系列店で使える食事券、化粧品会社であれば化粧品のサンプル、飲料メーカーならばジュースなど、内容は様々です。

株式を持っているだけで特典が得られるのは、ちょっと得した気分になりますよね。

株主優待目当てで投資する人もいます!

このように、株主優待を受けられるというのは、株式投資の大きなメリットでしょう。

一方、株式投資には以下のようなデメリットもあります。

- 株価が下落するリスクがある

- 税金や手数料がかかる

まず、株価は企業の業績や経済情勢などの要因で変動します。

これらの要因は予測が難しく、株価が急落する可能性もあります。

その場合、購入した株の価値が下がり、損失を被るリスクがあるということは覚悟しなければなりません。

また、株式投資で得られた利益には税金がかかります。

売買で得た利益や配当金には約20%の税金がかかるほか、株式を購入するときや売却するときには手数料がかかるので注意しましょう。

以上のように、株式投資にはメリットとデメリットがあります。

株式投資を始めるかどうかは慎重に考える必要がありますが、副収入や将来的な資産形成ができる副業です。

NISAやiDeCoよりは難易度が高めですが、配当金や株主優待を狙ってみるのも良いでしょう。

なお、株式投資を始めるには証券口座の開設が必要ですが、おすすめなのはauカブコム証券です。

証券口座ならNISA、iDeCoでご紹介したSBI証券も良いのですが、こちらのauカブコム証券の良いところは「プチ株®」の取り引きができるということ。

通常、株取引は100株単位での売買となりますが、取引単位に満たない(単元未満株)1株から売買することができるサービスがプチ株®(単元未満株取引)です。

そのため、1株あたりの金額が高い銘柄でも少額から取引することができます。

実際に、わたしもプチ株を購入してみることに。

買ったのは、なんとあのトヨタ!

本来100株単位なので300万円前後必要ですが、プチ株ということで3,000円ちょっとで購入できました。

トヨタの株を買える日が来るとは…なんだか嬉しかったです。

そのほかにも、「1日100万円までの現物取引は売買手数料が0円」や「au PAYカード決済による投資信託の積立で1%のポイント還元」など、充実したサービスも魅力的です。

また、2023年4月に新しくリリースされた「auカブコム証券 アプリ」は、初心者でも扱いやすいと評判です。

実際、わたしもアプリを利用していますが、さきほどのトヨタ株も簡単に変えましたし、UIもシンプルでとても使いやすいなと感じています。

なお、利用されている方の中にはこんな人も。

実際に株主優待を貰っている方もいらっしゃいますね。

こんな感じで、auカブコム証券はすごくおススメです。

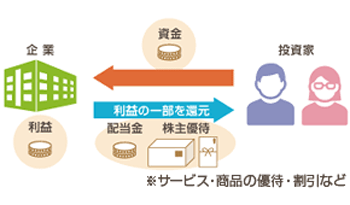

ちなみに、auカブコム証券の口座開設はとっても簡単。

まず、スマホでauカブコム証券のサイトにアクセスし、「電子口座開設」へ進みます。

その後は案内に従って氏名、住所、勤務先などの情報を入力していくだけ。

最後に本人確認書類としてマイナンバーカードを撮影したら申込完了です。

10分もかかりませんでした!

あとは開設完了の通知を待つのみ。

スマホからだと、申し込みから数営業日後には結果が届きます。

初めて証券口座を開くなら、信用力の高いネット証券のauカブコム証券をおすすめします。

\ プチ株手数料キャッシュバックキャンペーン中! /

③不動産投資【難易度★★★☆☆】

3つ目は「不動産投資」です。

不動産投資というと「難しそう」「なんだか怪しい…?」というイメージがありますが、仕組みとメリット・デメリットをしっかり理解すれば怖くありません。

なお、不動産投資にはいくつか種類がありますが、ここでは不動産クラウドファンディングをご紹介します。

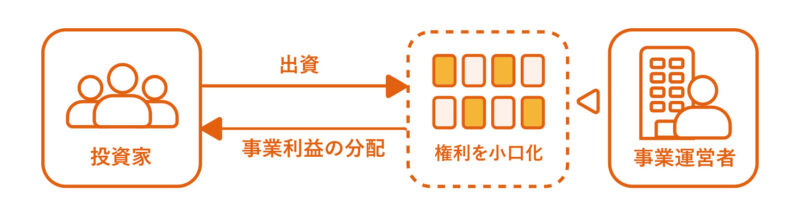

不動産クラウドファンディングとは、以下の図のようにインターネットを通じて不特定多数の投資家から資金を集めて、その資金をもとに不動産投資を行うサービスのことです。

不動産クラウドファンディングには、以下のメリットがあります。

- 少額から不動産へ投資できる

- 不動産を管理しなくてもよい

- 比較的高い利回りが期待できる

まず1つ目のメリットとして、少額から不動産へ投資できるということが挙げられます。

マンションやアパートなど、現物の不動産を購入するためには数千万、数億円といった大きな資金が必要です。

金融機関から借りないと、これだけの金額を用意するのは難しいですよね。

しかし、不動産クラウドファンディングの場合、1万円程度で不動産への投資を始めることができます。

通常だと手が出ないような価格の不動産でも、不動産クラウドファンディングなら投資ができるのは大きなメリットと言えます。

2つ目は、不動産を管理しなくてもよいということです。

不動産は株などと異なり現物がありますので、修繕や維持管理が必要となります。

ただ不動産クラウドファンディングなら、不動産に関する様々な手続きや管理は事業者が全て担ってくれるます。

投資後は基本的に配当の振込を待つだけでいいので、不動産を管理する手間が省けます。

3つ目は、比較的高い利回りが期待できるということです。

後でご紹介する「COZUCHI」という不動産クラウドファンディングサービスの場合、短期運用型ではリスクを抑えながら、年利率3〜12%程度のミドル〜ハイリターンを実現しています。

高配当株以上のリターンが期待できます。

このように、比較的高い利回りが得られる可能性があるというのも、不動産クラウドファンディングの特徴と言えます。

では、逆に不動産クラウドファンディングのデメリットは何でしょうか?

それは以下のようなものがあります。

- 元本割れしてしまうリスクがある

- 自然災害などにより損壊する可能性がある

1つ目は、元本割れしてしまうリスクがあるということです。

前にお伝えしたとおり、投資には元本割れのリスクが付き物です。

それは不動産クラウドファンディングでも同じです。

ただ、不動産クラウドファンディングは比較的リスクが低いことで有名ですし、中には今まで一度も元本割れをしていないサービスもあります。

そういった安定した成績を残しているサービスを選べば、よりリスクを減らすことができるでしょう。

そして2つ目は自然災害などにより損壊する可能性があるということです。

これも現物がある不動産の場合、避けられないリスクです。

とはいえ、株なども会社が倒産することはありますので、それと同じだとも言えます。

このようなリスクに対しては、投資先を1つに集中させず、いくつか分散させることでケアすることができます。

以上、不動産クラウドファンディングのメリットとデメリットを見てきました。

不動産投資というと、「大きな元手が必要でしょ?」「リスクが大きいのでは?」といったイメージを持ってしまいますが、不動産クラウドファンディングはどちらにも当てはまりません。

そういった意味では、初心者でも比較的挑戦しやすい投資と言えます。

今回ご紹介する5つの副業の中では、難易度は中くらいの星3つです。

株以外にも投資してみたい!という方には良い選択肢になるでしょう。

なお、不動産クラウドファンディングを始めるなら、COZUCHI(コヅチ)というサービスがおすすめです。

メリットの部分でもご紹介しましたが、不動産クラウドファンディングの良いところは比較的高いリターンを得られるところです。

その点、コヅチでは「リスクはできるだけ低く、リターンはできるだけ大きく」の実現を目指しているのが最大の特徴となっています。

1口1万円から投資できるという点も魅力ですし、なによりサービス開始から元本毀損や配当遅延は一度もないという安心感があります。

実際利用されている方の声はこちら。

しっかり利益が出ていますね。

一方、最近では人気が出てきたがゆえに、このような声も。

上限額が決まっていますから、これは仕方がない部分もあるでしょう。

ただ、コヅチでは高頻度で物件が更新されていますので、チャンスはたくさんあります。

少ない資金からでも投資をしたい、けどリターンもしっかり欲しい…

COZUCHIは、そういう方にぴったりな不動産クラウドファンディングサービスです。

COZUCHIの会員登録や申込などの手続きはオンライン上で完結します。

まずはCOZUCHI(コヅチ)を開き、「無料会員登録はこちら」へ進みます。

会員登録方法を選んだら、氏名・住所・電話番号・職種・使用する口座情報を入力していきます。

最後にマイナンバーカードや運転免許証の撮影と、自分の顔を撮ったら申込完了です。

審査が無事完了すれば、コヅチを利用できるようになります。

ちなみに、申込完了から15分後くらいに審査が通りましたという通知が来ました!

コヅチには魅力的な商品がたくさんありますので、ぜひ資産運用を始めてみてください。

\ 不動産クラファン累計調達額No.1 /

④FX【難易度★★★★☆】

4つ目は「FX」です。

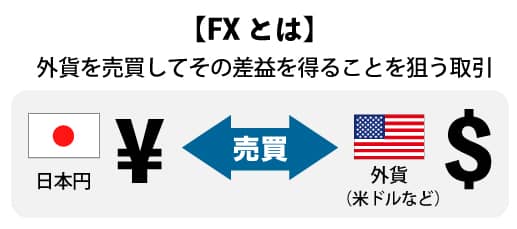

FXとはForeign Exchange(外国為替)の略で、外国の通貨を売買することで利益を得る投資方法です。

最近は円安の影響もあって、関心があるという方も多いのではないでしょうか?

FXを図解にすると、このようになります。

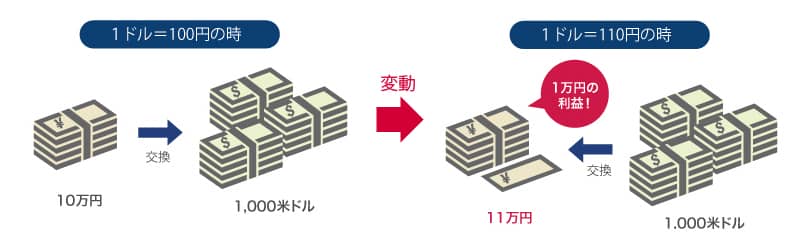

以下の図のように、1ドル=100円のときに買った米ドルを、1ドル=110円になったときに日本円に戻せば、差額が利益となります。

この「為替差益」を狙うのがFXの取引です。

FXには、以下のようなメリットがあります。

- いつでも取引できる

- 少ない資金で始められる

- 手数料が安い

まずFXの1つ目のメリットは、いつでも取引できるということです。

FXは平日ほぼ24時間取引することができますので、公務員でも出勤前の自宅や通勤中、仕事終わりなど、時間や場所を問わず投資が可能です。

2つ目は、少ない資金で始められるということです。

FXでは、自分が持っている資金よりも多くの金額を取引することができます。

これを「レバレッジ」と呼びます。

レバレッジ(Leverage)は、「てこの原理」という意味です。

レバレッジを利用することで、少ない資金でも大きな利益を得ることができます。

たとえば、通常だと10万円の元手で10万円分の外貨しか取引できないところ、10倍のレバレッジを使えば10万円の10倍、つまり100万円分の取引が可能となります。

なお、国内FXでは、担保となる保証金の最大25倍までの金額を取引できます。

このように、元手が少なくても大きな取引ができるのがFXの特徴のひとつです。

3つ目は、手数料が安いことです。

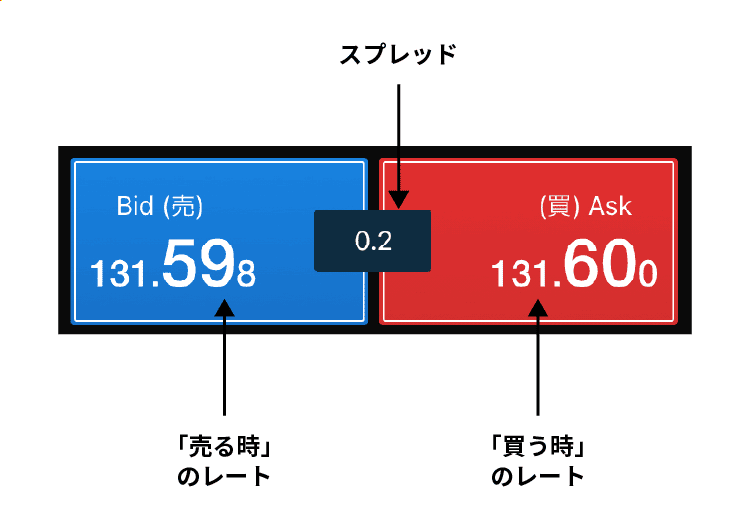

FXでかかるコストは、通貨の売買時にかかる「スプレッド」ぐらいです。

スプレッドとは、売値と買値の差額のことです。

出典:みんなのFX

スプレッドは、通貨ペアや取引時間帯によって異なりますが、一般的には数銭から数十銭程度です。

これは株や投資信託など、他の投資にかかるコストに比べると、かなり安いと言えます。

一方で、FXのデメリットを挙げると、以下のようなものがあります。

- 為替相場の変動により損失を被る可能性がある

- レバレッジが裏目に出ることがある

まず、為替相場は様々な要因によって変動します。

たとえば、各国の経済や政治、金利やインフレ、自然災害などです。

これらの要因は予測できないことも多く、為替市場が急激に変動することもあります。

為替市場が変動すると、自分が購入した通貨の価値が減少し、損失を被るということもあり得ます。

また、メリットでお伝えしたレバレッジですが、逆にリスクになることもあります。

レバレッジを利用することで利益を大きくすることもできますが、反対に損失が大きくなる可能性もあります。

レバレッジをかけて10万円の利益を得ることもあれば、反対に10万円の損失がでることもある訳です。

このようなリスクがあるということは、きちんと理解しておく必要があるでしょう。

以上、FXのメリットとデメリットを見てきました。

FXは変動が大きいので、つみたてNISAなどに比べるとそれなりのリスクがあります。

ただ、その分リターンを得られる可能性もありますので、より短期で利益を出したいという方にはおすすめの副業です。

なお、これからFXを始める方におすすめなのは松井証券FXです。

大手証券会社の松井証券が手掛ける松井証券FXは、「初めての方でも少額から簡単に始められる“あんしんFX”をコンセプトとしているサービスです。

初心者向けとだけあって、100円から気軽に取引できるのが最大の特徴となっています。

スプレッドは業界最小水準で、各種手数料も無料です。

レバレッジも1倍~選択できますので、リスクをかけたくない方にもおすすめです。

実際に利用している方の声はこちら。

スマホから操作しやすいという声が多かったですね。

実際に松井証券でFX口座を開くのはとても簡単です。

まずは松井証券FXにアクセスします。

あとはガイドに沿って氏名や住所、職種などを入力していけばOK。

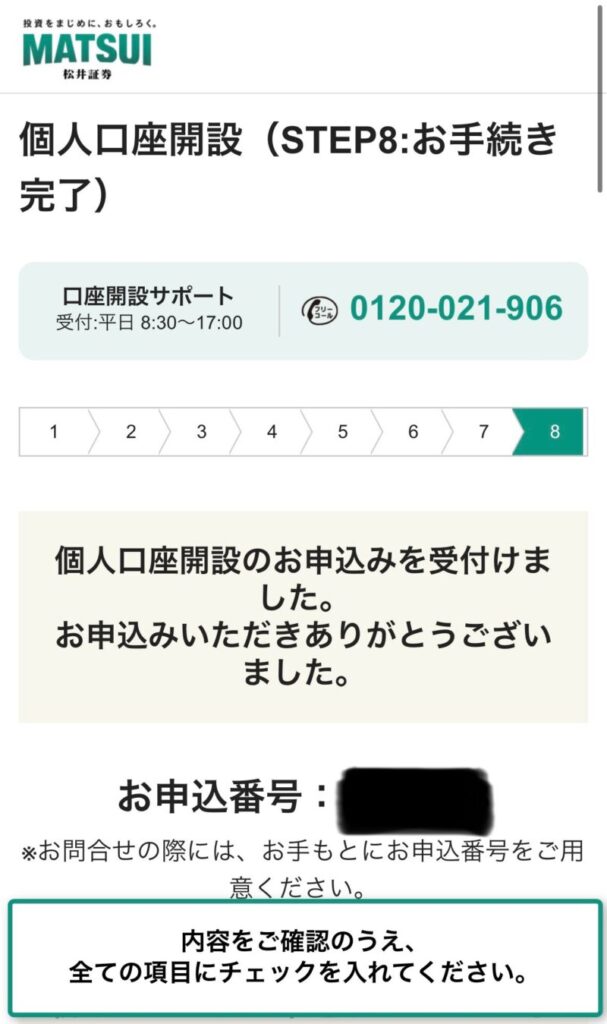

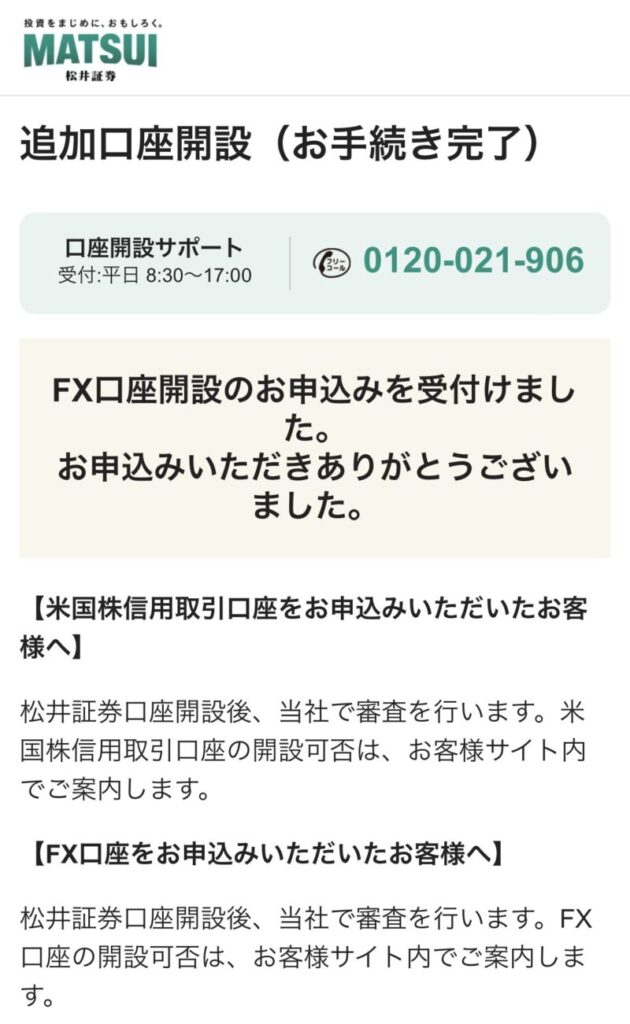

全て入力すると、下の画面になります。

ここまでで証券口座の開設手続きが終わりました。

FX口座を開設する場合、下へスクロールして確認事項にチェックを入れる必要があります。

これで申込手続きはOK。

あとは審査が完了すれば、FX取引を始められます。

なお、さきほどもご紹介したように松井証券FXはアプリがとても使いやすいので、ぜひインストールして利用しましょう!

\ 5分で申込完了! /

⑤仮想通貨(暗号資産)取引【難易度★★★★★】

5つ目は仮想通貨(暗号資産)取引です。

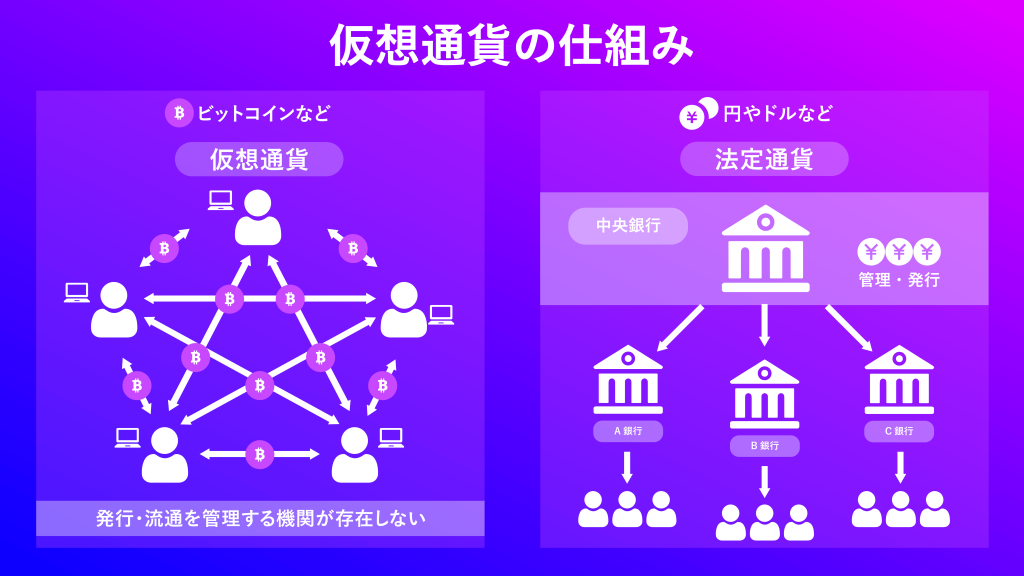

仮想通貨取引とは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を売買して利益を得ることです。

仮想通貨は、国家によって管理されていない分散型のシステムで、取引の記録はブロックチェーンと呼ばれる暗号化されたデータベースに保存されます。

仮想通貨は、世界中の誰でも自由に取引できることや、価格変動が大きいことから、投資対象として注目されています。

仮想通貨取引には、以下のようなメリットがあります。

- インターネット環境があれば、いつでもどこでも取引できる

- 小額から取引できる

- 大きな利益を狙える

1つ目のメリットは、インターネット環境があれば、いつでもどこでも取引できるということです。

仮想通貨は国や金融機関が管理しているものではないため、24時間365日いつでもどこでも取引できます。

そのため、場所や時間の制約を全く受けることがないというのが特徴のひとつです。

2つ目のメリットは、小額から取引できるということです。

たとえば後ほどご紹介するGMOコインの場合、100円などの少額から取引を始めることができます。

また、口座開設手数料や口座の維持手数料もかかりません。

元手が少ない場合や、高額の取引に不安を感じる場合などでも、安心して取引することができます。

3つ目は、大きな利益を狙えるということです。

仮想通貨は価格変動が大きいため、うまくタイミングを掴むことができれば高い利益を得られる可能性があります。

また、取引所によってはFXでお話ししたレバレッジを利用することができるので、より大きな金額を動かすことができます。

一方、仮想通貨取引のデメリットには以下のようなものがあります。

- 比較的リスクが高い

- 価格変動が大きい

まず、仮想通貨は今までご紹介した投資よりもリスクが高いと言えます。

たとえば、仮想通貨は盗難やハッキングなどのセキュリティ上の問題があることを知っておく必要があります。

実際、仮想通貨が流通し始めた当初は、環境がまだ整っていなかったこともあり、取引所から仮想通貨が盗まれるといったこともありました。

現在では環境整備やセキュリティが向上し、安全に取引ができるようになっていますが、盗難されるリスクはゼロではありません。

こういったことを防ぐためにも、セキュリティ対策の整った取引所を選ぶなど、なるべくリスクを少なくするように注意しましょう。

また、価格変動が大きいことはデメリットにもなりえます。

さきほどお話ししたとおり、仮想通貨は24時間365日、全世界で取引されており、価格は常に変動します。

そのため、市場の動向を常にチェックする必要があり、タイミングを逃すと損失を被る可能性があります。

勤務に支障が出ないようにしましょう!

以上が、仮想通貨取引のメリットとデメリットです。

難易度★5つとだけあって、他の投資よりもリスクは高めとなっています。

ただ、その分リターンは大きいですし、きちんとリスク管理をすれば決して怖いものではありません。

新しい技術に触れられる機会でもあるので、「好奇心がくすぐられる…!」という方は、挑戦してみてはいかがでしょうか?

なお、仮想通貨を始めるならおすすめはGMOコインです。

GMOコインは、インターネット関連事業の大手・GMOグループが運営する仮想通貨の取引サービス。

シンプルな取引画面で、直感的に操作しやすく使いやすいと評判です。

また、取り扱い銘柄が全部で26種類と豊富なのも高ポイント。

さすが、各ランキングで常に上位争いをしているだけあります。

実際に利用されている方の声がこちらです。

やはり、使いやすいという声が多いですね。

口座の開設は「かんたん本人確認」を利用すれば最短10分で完了します。

まずはGMOコインへアクセス。右上のメニューバーを開き、申込手続きへ進みます。

メールアドレスを入力し、送られてきたリンクを開くと認証が完了するので、「開設申込へ進む」をタップします。

あとは氏名や住所などを入力し、身分証と自撮りをアップすれば申込が完了します。

申込後、早ければ10分ほどで審査が終了します。

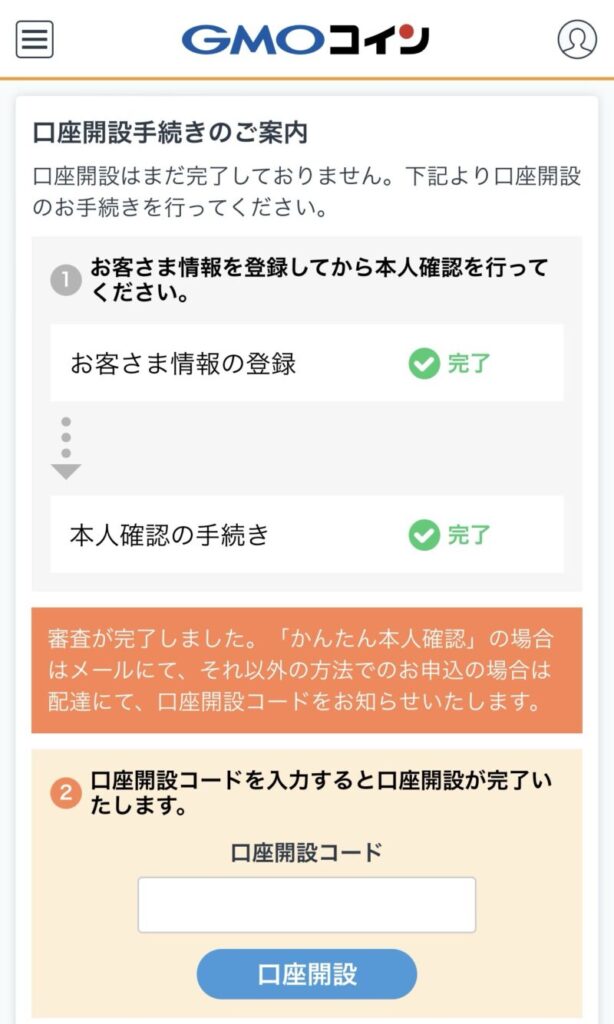

審査が無事通ったら、メールに記載されている口座開設コードを入力すれば口座が出来上がり。

これで無事にGMOコインで仮想通貨の取引ができるようになりました。

なお、取引用のお金はネットバンキングで振り込むことができますので、いつでも取引できます。

仮想通貨はハードルが高いと思う方が多いかもしれませんが、簡単に口座が作れて少額の取引が出来るGMOコインなら、これから始める方にはとてもおすすめですよ。

\ 最短10分で取引開始! /

副業をするときの注意点

ここまで、公務員でも許可なしでできる副業を紹介してきましたが、副業をするときには気を付けなければならない点がいつくかあります。

まず、公務員の3大義務は必ず守る必要があります。

以下に、地方公務員法の条文を引用します。

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(秘密を守る義務)

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(職務に専念する義務)

地方公務員法|e-Gov 法令検索

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

これを踏まえたうえで、以下の点にも注意しましょう。

- 余剰資金で投資すること

- 本業を最優先にする

- 職務上得た情報を利用しない

- 一定額以上の収入が生じたら確定申告をする

- デイトレードは控える

ひとつずつ解説していきます。

余剰資金で投資すること

副業を始める際には、生活費などに影響を与えない範囲内の余剰資金で行いましょう。

副業はあくまで副業です。

収入が安定しない場合や損失を出す可能性もあります。

そのため、副業にかかる費用やリターンをしっかりと見積もり、自分の資金状況に合わせて計画的に行うことが大切です。

本業を最優先にする

副業をすることで、公務員として仕事をする時間や労力が減ったり、集中力やモチベーションが低下したりすることは避けましょう。

公務員としての仕事は主な収入源であり、公務員としての職責でもあります。

そのため、副業は仕事の前後や休日などの空いた時間に行い、仕事のパフォーマンスや品位を損なわないように気を付ける必要があります。

職務上得た情報を利用しない

公務員は職務上様々な情報に触れる機会がありますが、それらの情報を副業に利用することは絶対にしてはいけません。

職務上得た情報は公的なものであり、個人的な利益のために使用することは不正行為とみなされます。

職務と関係のある企業の株式を売買したりすることはやめましょう。

また、情報漏洩や利益相反などの問題を引き起こす可能性もあります。

副業では、自分で独自に収集した情報や知識を活用しましょう。

一定額以上の収入が生じたら確定申告をする

投資で得た収入は、一定額を超えると確定申告の対象となります。

具体的には、収入から投資にかかった経費を差し引いた金額が20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。

ただし、NISAやiDeCoは運用益が非課税なので必要ありません。

また、源泉徴収ありの口座で投資している場合も、既に税金が引かれていますので申告は不要です。

自分の利用しているサービスがどのような取扱いになっているのか、確認おきましょう。

デイトレードは控える

デイトレードとは、株式や為替などの金融商品を一日以内に売買することで利益を得る投資手法のことです。

デイトレードは短期的な値動きによって大きな利益を得ることができる反面、損失も大きくなる可能性があります。

また、デイトレードには高度な知識や技術、判断力が必要であり、常に市場の動向に注意を払わなければなりません。

そのため、デイトレードは本業に支障を及ぼす恐れが高く、職務上得た情報を利用する可能性もあり、職務専念義務に反する懸念があります。

公務員が副業として行う場合には、デイトレードではなく、長期的な視点で安定した投資を行うことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は、公務員でも許可なしでできる副業として5つをご紹介しました。

再度、5つの副業をまとめておきます。

- NISA、iDeCo

始めやすいのはつみたてNISA、余力があればiDeCoも - 株式投資

配当金や株主優待を受けられるのが利点 - 不動産投資

不動産クラウドファンディングなら、少額かつ比較的ローリスクで始められる - FX

レバレッジで大きな取引が可能な反面、損失も大きくなる可能性あり - 仮想通貨(暗号資産)取引

価格変動が大きい、その分リスクもある

それぞれの項目で解説したとおり、メリットも多いですが当然リスクもあります。

副業を始める際は、自分が副業で何を達成したいのか整理し、それぞれの副業の特徴を十分理解したうえで挑戦しましょう。

公務員の給与は、安くはないですが決して高いとは言えません。

将来の不安を解消するためにも、副業で資産を築くという考え方はとても大事です。

あなたが副業により、金銭的にも精神的にもゆとりのある生活を送れるよう、祈っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント